下肢閉塞性動脈硬化症

どんな病気ですか?

動脈は各臓器が十分に働くために、酸素や栄養を全身に運ぶ血管です。

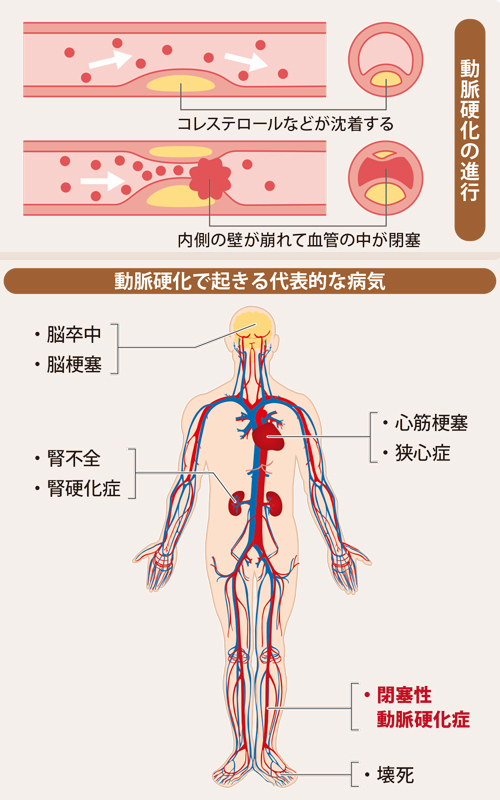

動脈は、高血圧・脂質異常症・糖尿病・喫煙・加齢などの危険因子により動脈硬化(動脈の血管が硬くなって弾力性が失われた状態)を呈します。

進行すると、動脈の柔軟性を損ない、内腔の狭小化を生じます。内腔がある程度より狭くなると、その先の各臓器への血流が低下して十分な機能を発揮できなくなります。

動脈硬化は全身の血管に生じますが、下肢では歩くときに安静時の10倍以上の血液が筋肉に必要となるため、動脈狭小化の影響を大きく受けます。そのため、腹部以下の動脈に狭窄が生じた場合は、歩行時に脚が痛むなどの症状を生じます。これを、「下肢閉塞性動脈硬化症」と言います。

前述のとおり、動脈硬化は全身の血管に等しく生じますので、下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんに対しては、動脈硬化が原因となる心筋梗塞・狭心症や脳梗塞などについて、心臓や脳血管の検査も必要になることがあります。

どんな人がなりやすいですか?

下肢閉塞性動脈硬化症は、動脈硬化が原因で脚の血管が細くなったり、詰まったりする病気です。一般に動脈硬化を起こしやすい人がこの病気になりやすいと言えます。

動脈硬化の原因はいくつか知られていますが、なかでも、タバコ、糖尿病、透析は動脈硬化を強力に進めることが知られています。タバコを吸ったり、糖尿病や透析になってすぐに下肢閉塞性動脈硬化症になるわけではなく、長期の喫煙や糖尿病・腎臓が悪い状況が長く続くとだんだんと血管の動脈硬化が進み、何年も経ってから下肢閉塞性動脈硬化症を発症することになります。

一度動脈硬化が進んでしまうと、それを消し去ることは困難です。下肢閉塞性動脈硬化症が疑われる場合は早期発見が重要です。

どんな症状をみとめますか?

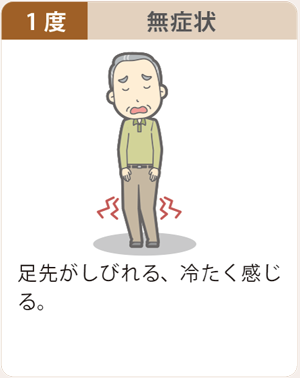

初期には自覚症状を認めませんが、進行すると徐々に症状を呈します。

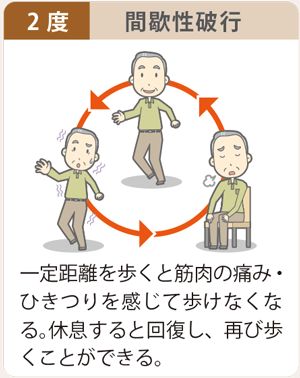

初発の自覚症状は、歩くと脚(特にふくらはぎ)が痛くなって歩けなくなりますが、しばらく休憩するとまた歩けるようになる、間欠性跛行(かんけつせいはこう)です。動脈の閉塞性病変により血液供給が制限され、歩行時の下肢筋肉で需要が急増する酸素が不足するために、ふくらはぎを主とする下肢の筋肉に痛みを生じます。

間欠性跛行からさらに病変が進行すると、酸素をそれほど必要としない安静時においても血液供給が不足し、痛みを生じる状態になります。安静時痛を認める場合、ベッドなどで横になると痛みが強くなり、足を下すと改善するため、椅子に座って睡眠を取ることが多くなります。

さらに、進行すると皮膚の組織を維持したり、傷を治すための血液が足先に行き届かなくなるため、足趾(足の指)や足部(くるぶしから足の指先)を中心に皮膚が壊死してしまい、外傷時には傷が治らずに難治性の潰瘍を形成します。