放射線技術科のご案内

放射線技術科は、的確で質の高い診療画像情報や放射線治療を患者さんに提供しています。適切な診断・治療に結びつくために、撮影精度、治療技術の向上および被曝線量の低減に励んでいます。

また、地域医療機関とは、CTやMRIなどの検査依頼など、積極的に連携を図っています。

私たちは、放射線を取り扱う者として、皆さまに安心・安全な検査が提供できるよう日々心がけております。放射線検査に疑問があれば、お気軽にお声がけください。

医療被ばく低減施設認定について

当院では、市民の皆様に安心・安全な医療を受けていただくために、第三者評価が重要であると考えており、平成25年には日本診療放射線技師会が認定する「医療被ばく低減施設」を取得し、医療被ばく品質マネジメントにも力を入れています。

実績

私たちは、日々進化する放射線診断機器および放射線治療・その他関連機器の有用性について研究した成果を国内外の学会にて、発表・論文投稿および各種認定資格の取得に取り組み、放射線関連業務の質向上に努めております。

著書・論文実績

| 竹房 優 | TOSHIBA社製Infinix Celeve-i/INFX-8000C使用経験;埼玉放射線61(6),2013:550-553 | |||

| 富田博信 | Dual Energy CTの性能評価と画質, RAD FAN On Line JRC 2014. 2014.04 | |||

| 城處洋輔 | 胸部領域におけるDual Energy Imagingの臨床応用,Rad Fan10月号. 2014.10 | |||

| 志藤正和 | 医療被ばく低減施設認定取得のポイント(CT検査),日本診療放射線技師会誌. 2014.12: 82-88 | |||

| 富田博信 | 国際学会の楽しみ方,日本診療放射線技師会誌.2015.01 | |||

| 富田博信 | Development and Operation of an Image Interpretation Training System,Journal of JART -English edition 2015-. 2015.02: 46-51 | |||

| 富田博信 | RAD FAN 電子版 北米学会演題発表レポート,RAD FAN | |||

| 富田博信 | RAD FAN Vol.14 2016 102-103 北米学会レポート,RAD FAN | |||

| 富田博信 | Journal of JART English edition 40-50 2016.3 Mastering 3D for Medical Applications basis of medical 3D-CT image | |||

| 西山史朗 | Independent dose verification for brain stereotactic radiotherapy using different add-on micro multi-leaf collimators. , Radiological Physics and Technology 19 Apr 2017, 10(3):286-293 | |||

| 森 一也 | 臨床に適した画像処理選択の基本, 埼玉放射線 2017 No.4 65巻 第250号 | |||

| 城處洋輔 | メタルアーチファクトの評価法, 埼玉放射線 2018 No.3 66巻 第253号 | |||

| 保川裕二 | 血管造影・DSA検査部門, 診療放射線技師必携 画像のアーチファクトを探せ! 2019 P31-45 | |||

| 城處洋輔 | X線CT部門, 診療放射線技師必携 画像のアーチファクトを探せ! 2019 P46-76 | |||

| 富田博信 | Radiographers in Spain report, 日本診療放射線技師会雑誌 2020 Vol67(811) P74-79 | |||

| 富田博信 | Covid-19感染症に対するCT室における感染防護, 日本診療放射線技師会雑誌 2020 Vol67(813) P34-39 | |||

| 富田博信 | Webセミナー開催の準備と実際, RAD FAN誌 2021年1月号 | |||

| 西山史朗 | A method for patient-specific DVH verification using a high-sampling-rate log file in an Elekta linac., Journal of Appliied Clinical Medical Physics Volume 24, Issue 3, March 2023 | |||

| 池田圭介 | 上部消化管X線検査における読影の進め方, 埼玉放射線 71巻3号 Page235-243,2023.7 | |||

| 森 一也 | Patient radiation exposure dose reduction using stent‑enhanced image processing in percutaneous coronary intervention, Radiological Physics and Technology 17(2) 2024.4 | |||

| 森 一也 | 血管撮影装置における透視線量率の長期的再現性評価, 日本放射線技術学会雑誌 80巻12号,2024.12 | |||

| 森 一也 | Development of a image quality evaluation sysytem for bedside chest X-ray images using scatter correction processing, Radiological Physics and Technology 18(1) 2025.1 | |||

認定資格

| 認定資格名称 | 人数 |

| 日本磁気共鳴専門技術者 | 3 名 |

|---|---|

| X線CT認定技師 | 5 名 |

| 肺がんCT認定技師 | 2 名 |

| Ai認定診療放射線技師 | 1 名 |

| 検診マンモグラフィ撮影 認定技師 |

7 名 |

| 医療情報技師 | 5 名 |

| 放射線治療専門技師 | 2 名 |

| 放射線治療品質管理士 | 2 名 |

| 医学物理士 | 3 名 |

| 胃がん検診専門技師 | 3 名 |

| 認定資格名称 | 人数 |

| 放射線管理士 | 12 名 |

|---|---|

| 放射線機器管理士 | 9 名 |

| 超音波検査士 | 3 名 |

| 第一種放射線取扱主任者 | 3 名 |

| 第一種作業環境測定士 | 2 名 |

| 下部消化管(注腸) 認定診療放射線技師 |

1 名 |

| 胃がんX線検診指導員 | 1 名 |

| 胃X線検診読影補助 認定技師 |

1 名 |

| 放射線被ばく相談員 | 1 名 |

検査・治療について

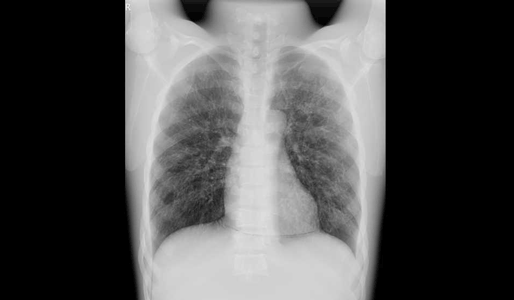

X線単純撮影

X(エックス)線単純撮影検査(レントゲン撮影ともいわれます)は、放射線画像診断において最も一般的な検査で、胸部集団検診などでもおなじみです。

X線単純撮影は画像診断の基本とされており、CT・MRIなど先端医療機器が普及した現在でも、その必要性は高いといわれています。

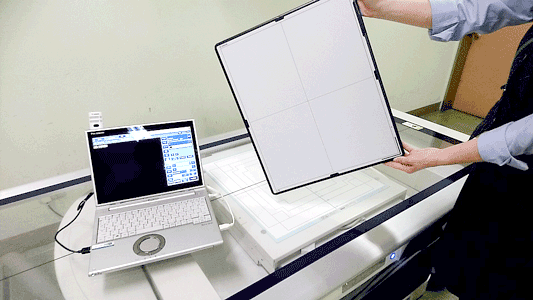

ちなみに当院は、最新型のワイヤレス・フラット・パネル・ディテクタを備えており、最大の特徴として、撮影された画像を1秒以内に確認できるので、検査をより早く安全に行えます。

人体への影響について(医療被ばく)

X線撮影は、病気の状態や経過などを知るために、医師が必要だと判断した時に行われます。このような検査の場合に用いるX線量は非常に少なく、度重なるX線撮影でも人体へ影響を及ぼすことはありません。

当科では、日頃より医療被ばく低減に力を入れています。DRLs2020(国内実態調査の結果からなる診断参考レベル)と比較しても低い被ばく線量(入射表面線量)にて撮影しておりますので、ご安心ください。

<胸部X線撮影正面を想定した場合のDRLs2020との比較>

標記の値は、X線発生装置KXO-80SSと最新FPDによる撮影(成人男性、胸厚20cmとした場合の換算値)です。

| DRLs2020 | 当科 | |

| 入射表面線量 | 0.3mGy | 0.15mGy (実効線量 0.03mSv※1) |

|---|

使用装置

- ワイヤレスフラットパネルシステム Canon社製 CXDIシリーズ

- ワイヤレスフラットパネルシステム Fujifilm社製 Calneoシリーズ

CT検査

CT検査では、X線を360度から照射し、コンピュータ処理によって人体の輪切り画像を撮影します。

通常の単純X線検査ではわかりにくい体の内部や微細な病変を描出することが可能であり、全身のあらゆる部位に用いられ、広範囲を短時間で撮影することができます。

より血管や病巣を見やすくして正確な診断ができるように、造影剤を使用する場合もあります。

当院では、現在3台のCT装置を導入しています。どの装置もそれぞれ異なる最新鋭の技術が搭載されており、患者さんの病態・症例に合わせて使い分けています。

① SIEMENS社製:Definition Flash |

② PHILIPS社製:IQon Spectral CT |

③ Canon社製:Aquilion Precision |

| 2つのX線管を搭載したマルチスライスCTで、Dual Energy Imagingによる特殊な解析や、心臓CTなど動きのある部位でも高速かつ高画質な画像が撮影できます。 | 2層の検出器を搭載したマルチスライスCTで、すべての検査においてDual Energy Imagingによる特殊な解析ができます。 | 0.25㎜の検出器を搭載した超高精細CTで、骨や血管・病変などより細かいところまでみえる画像を撮影できます。 |

CT検査の被ばくについて

当院では線量管理ソフトを導入し、患者さんの被ばくと日本の診断参考レベルを比較して、被ばく線量の最適化を図っています。より少ない線量で画質を担保できるような条件で撮影していますので、どうぞご安心ください。

造影剤について

造影剤の使用や注意については「造影剤について」をご覧ください。

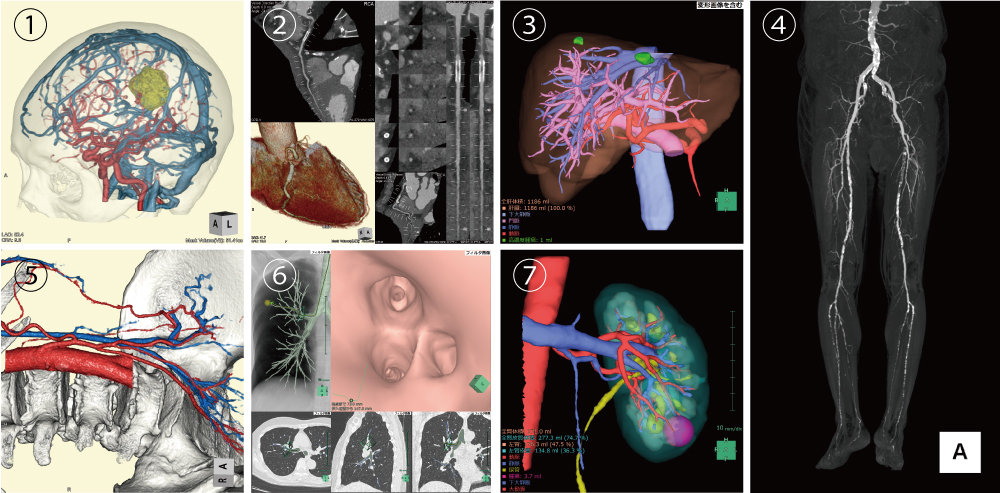

特殊画像の作成

CT検査では、輪切り画像のほかに、任意の断面像や血管・臓器・骨の3D画像など、他の機器では撮影できないような特殊な画像を得ることもできます。当科では、検査だけでなくこうした画像を作成することで、手術や治療の支援も行っています。

① 脳腫瘍術前画像

② 冠動脈評価画像

③ 転移性肝癌部分切除術前画像

④ 下肢動脈術前画像

⑤ 腹腔鏡下大腸切除術前画像

⑥ 気管支鏡ナビゲーション画像

⑦ ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術前画像

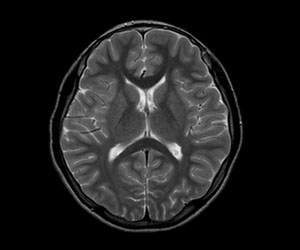

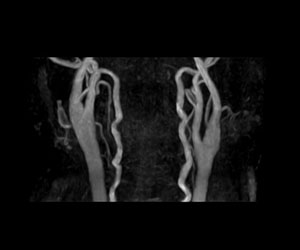

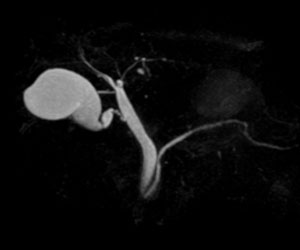

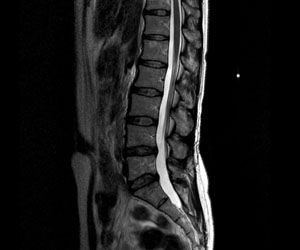

MRI検査

MRI検査(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像診断装置)とは、強力な磁石でできた機械の中に入り、磁気の力を利用して身体の断面や血管を撮影する検査です。

当院では、PHILIPS社製 Ingenia 1.5T、3.0Tという装置を2台設置しています。

MRI検査には下記のような特徴があります。

- 放射線を一切使用していないため、被ばくがありません。

- トンネル内が多少狭く、奥が深い構造になっています。

- 検査中に工事現場のような大きな音がします。

- 検査時間は最短でも20分程度かかります。

MRI装置自体がとても強い磁石であり、ラジオ波を用いて撮影しますので体が温かくなる場合があります。

また、磁場は検査中だけでなく24時間発生していますので、検査室に持ち込む物には注意が必要です。

MRIで撮影した画像

MRI検査における注意

MRI検査は強力な磁力を使用しているため、次のような方は検査を受けることができない場合があります。

事前に主治医にご相談ください。

- ペースメーカーを入れている方

- 人工内耳を入れている方

- 磁力で装着する義眼を入れている方

また、上記以外でも、検査を受けることができない場合があります。

- 脳動脈クリップや人工関節などの金属が体内にある方

- 妊娠中、もしくは妊娠の可能性がある方

- 血管内ステントが入っている方

- 閉所恐怖症などで、長時間MRIの中でじっとしていられない方

- 磁石式の入れ歯やインプラントがある方

- 古い金属性の心臓人工弁が入っている方

ご心配な方は、検査前に主治医か担当スタッフまでお声がけください。

検査前の食事について

検査前の食事制限は原則的にありません。

ただし、MRCP(胆嚢・総胆管・膵臓などの検査)という検査のみ食事制限があります。

また、普段飲んでいるお薬について、検査当日の服用は主治医の指示に従ってください。

検査室に持ち込めない物

MRIは大きな磁石と電波を用いて撮影します。

以下のものは故障や、やけどの可能性がありますので、検査室に持ち込まないでください。

- 貴金属類:時計、ネックレス、イヤリング、ピアス、ヘアピン、メガネなど。

- 電子機器類:携帯電話、万歩計など。

- 財布、小銭など。

- 磁気カード:診察券、クレジットカード、キャッシュカードなど。

- 入れ歯、補聴器など。

- 貼り薬:シップ、カイロ、エレキバン、心臓の貼り薬などはあらかじめはがしておいてください。

ほかに、刺青・アートメーク・付け爪などがある場合はお知らせください。

また、コンタクトレンズなども外していただく可能性がありますので、ケースをご持参ください。

当院では、検査を受ける方に「検査説明書」と「MRI検査の問診・同意書・同意確認書」をお渡ししています。

検査を受ける前に、「検査説明書」をよくお読みいただき、事前に「MRI検査の問診・同意確認書」の記入をお願いします。

ご不明な点は、お気軽にスタッフへお尋ねください。

なお、検査当日は、「MRI検査の問診・同意確認書」の用紙をご持参ください。

検査中のご注意

検査中は大きな音がしますので、耳栓およびヘッドホンをした状態で検査を受けていただきます。

大きな音がしている最中に撮影していますので、動かないようお願いいたします。

また、検査中はナースコールを持っていただきます。

気分が悪くなられたり、狭い所が苦手な方など、検査継続が難しくなった場合はすぐに中断しますので、ご安心ください。

すぐにスタッフが駆けつけます。

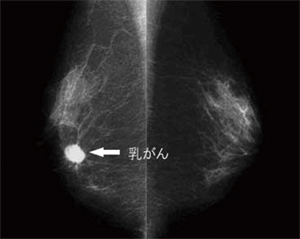

マンモグラフィ

マンモグラフィとは、乳がんを診断する方法のひとつで、乳房X線撮影のことです。

検査時間は約15分です。撮影は原則、女性技師で対応させていただいています。

乳房を2枚の板で圧迫しながら撮影します。痛みの感じ方には個人差がありますが、人によっては少し痛みを感じることがあるかもしれません。しかし、乳房を圧迫することで、少ないX線の量で乳房の中がより鮮明にみることができ、小さな病変を見つけることができます。

マンモグラフィ検査の被ばくについて

マンモグラフィはX線を使用するため放射線被ばくがありますが、乳房だけの部分的なもので、健康上の影響はほとんどないと考えられています。

当院の平均乳腺線量は、平均的な乳房で1.5mGy以下です。日本の診断参考レベル(DRLs2020)で定められている上限値2.4mGyよりも低い値となっています。

また当院では、日本乳がん検診精度管理中央機構のマンモグラフィ検診施設・画像認定、検診マンモグラフィ撮影放射線技師の認定を取得しています。

マンモグラフィ検査でわかること

マンモグラフィでは、腫瘤の有無、大きさや形、石灰化の有無がわかります。さわってもわからないような早期の小さな乳がんや、しこりを作らない乳がんを見つけることができます。悪性の病気だけでなく、良性の病気も見つかります。

乳がんが、白くハッキリ写っています

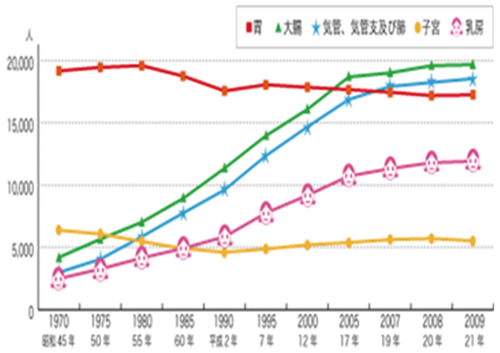

乳がんについて

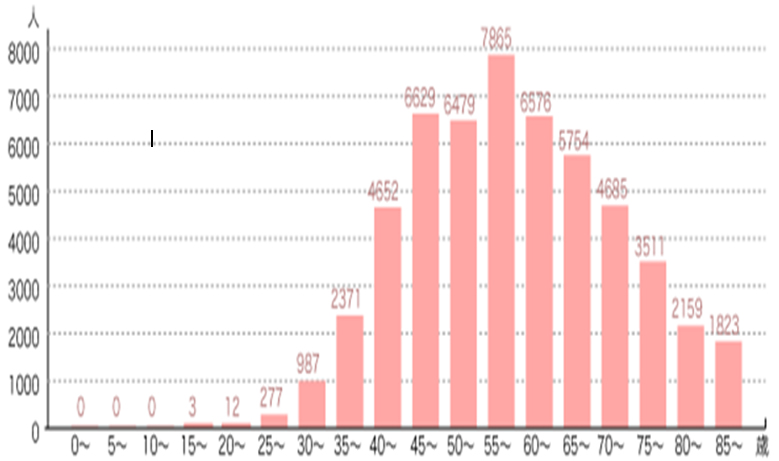

乳がんにかかる女性は年々増加し、女性のがん罹患率の第1位になっています。その割合は日本人女性の9人に1人が乳がんになると言われており、年間で1万5千人以上の方が乳がんで亡くなっているという報告があります。また、40歳前後を境に急激に増える傾向です。

残念ながら、現在のところ乳がんの完全な予防方法はありませんが、早期なら約90%以上の方が治ります。決して恐い病気ではありません。

早期発見のために、セルフチェックやマンモグラフィなどによる定期検診が大切です。

参照:独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」

PET/CT検査

がん細胞は無制限に増殖を続けるため、正常な細胞と比べて約3~8倍のエネルギー(ブドウ糖代謝)を必要とします。PET検査は、体内でブドウ糖代謝と同じ働きをする18F-FDG検査薬に目印となる放射性物質をつけて注射し、それが身体のどこに集まるかを画像化することで、がんを発見する検査です。同時にCT撮影を行い臓器(肺野)の観察もしています。

PET/CTは、原発巣が発見しにくい原発不明がんの診断、悪性リンパ腫といった、全身の広範囲に及んでしまうような病変の場合には、頭頂部からつま先まで1回の検査で全身検索ができるメリットがあります。

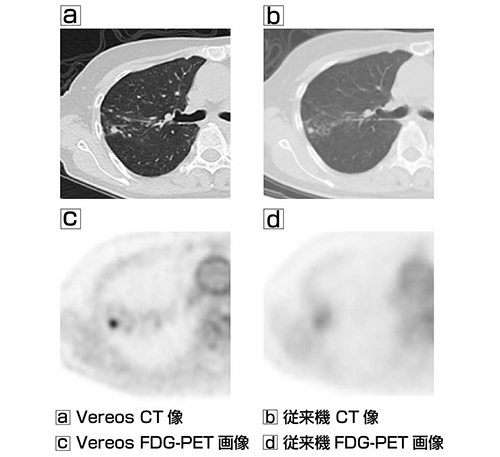

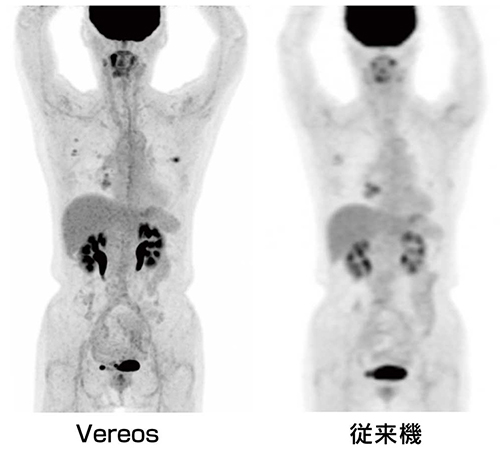

当院では、2022年2月末にPhilips社製のPET/CT装置Vereosに更新しました。Vereosは、検出器にデジタル半導体を採用しているフルデジタルPET/CT装置です。

<Vereosの特長>

Vereos最大の特長は「デジタルフォトンカウンティング技術によるデジタル半導体検出器を搭載したフルデジタルPET/CT装置」という点です。

従来のPET装置の検出器には光電子増倍管(Photo-Multiplier:PMT)が用いられていましたが、Vereosでは検出部であるPMTを半導体検出器(Silicon Photo-Multiplier:SiPM)に置き換えたことで従来のPET装置に比べ検出精度が大幅に向上しました。

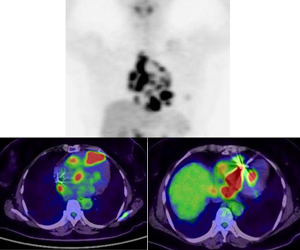

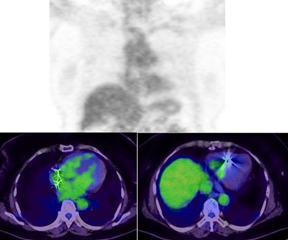

PET/CT検査(心サルコイドーシス)

18F-FDGというブドウ糖によく似た放射性の薬剤を注射し、体内の糖代謝の状態を画像にする検査です。

心サルコイドーシスは、心筋内に多数の炎症細胞が含まれ、糖代謝が盛んでFDGが集まります。しかし正常の心筋も糖をエネルギーとしているためFDGが集まり、病巣との区別ができません。

そこで長い時間、絶食状態にして血糖値を下げると、心臓は脂肪酸だけを代謝につかうようになるためFDGは集まらなくなります。この働きを利用するため、心サルコイドーシスのFDG-PET検査を行うための絶食時間は24時間になります。この検査については、通常より長い絶食時間が必要になることをご理解下さい。

この検査は、2012年から保険適応となっております。

18FDG-PET/CT検査保険適用の概要 (平成30年3月保医発0305第1号より転記)

心臓サルコイドーシス:サルコイドーシスにおける炎症部位の診断が必要とされる患者に使用する。

心臓FDG-PET

心サルコイドーシス疑い 心臓FDG-PET

診療PET/CT(医療関係者の方へ)

診療用のPET/CTに関しては保険適応となる疾患が国から定められていますので、主治医からの情報提供書を参考にして、保険・自費の確認をさせていただいています。ご依頼につきましては、下記「医療関係者の方へ / 患者さんの紹介方法・ご予約」をご参照ください。

検診PET/CT

当院は「総合がん検診」にも力を入れています。

PET/CTは、一度の検査で全身の広範囲に及ぶ多くの種類のがんを早期に発見できる検査で期待されていますが、見つけることの困難な種類のがんも存在することから、「CT、MRI、超音波、血液検査」を併用する総合がん検診が望ましいとされています(がん検診ガイドライン:日本核医学会 PET核会医学分科会 編)。

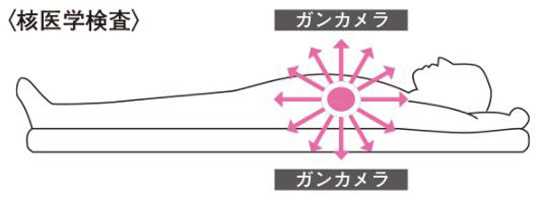

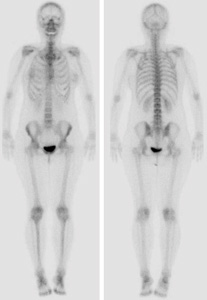

核医学検査

CT・MRI検査は主に臓器の形態異常を調べるのに対し、核医学検査は投与された放射性医薬品の分布や集まった量および時間の経過でどのように変化していくか、といった情報から臓器や組織形態だけでなく、機能や代謝状態などを評価することができる検査です。

核医学検査はアイソトープ検査またはRI(アールアイ)検査とも呼ばれ、特定の臓器や組織に集まりやすい性質を持った放射性医薬品を患者さんに投与します。

投与された放射性医薬品が目的の臓器や組織に集まったところで、そこから放出される放射線(ガンマ線)を専用のガンマカメラを用いて体外から検出しその分布を画像化します。

放射性医薬品の分布を画像にすることをシンチグラフィといい、得られた画像をシンチグラムといいます。

骨シンチグラフィ

放射性医薬品を投与してから約2〜4時間後に全身の骨の画像を撮像し、がんの骨転移・外傷等による微小骨折など、X線検査ではわかりにくい様々な骨の状態を詳しく調べることができる検査です。

※正常な方の画像です。病変等があると薬剤が集まり黒く描出されます

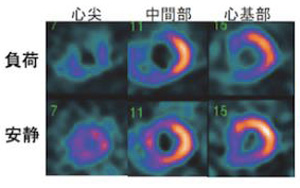

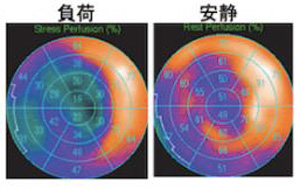

心筋血流シンチグラフィ

心筋血流シンチは、心筋に栄養を運ぶ血液の流れをみる検査です。

心臓の状態や動きを調べ、狭心症や心筋梗塞・心筋症などの病気の有無やその程度を診断します。

この検査では普通の状態(安静時)と運動あるいはお薬を使って心臓に負荷をかけた状態(負荷時)での2回撮像を行います。もちろんその時の状態をみるので放射線医薬品を2回投与し、図に示すような画像から心臓に負荷がかかった時に血流の流れがどの辺りで悪くなっているのかを調べます。

オレンジの所が血流の豊富な部分であり、安静時に比べ負荷時に血流が落ちています

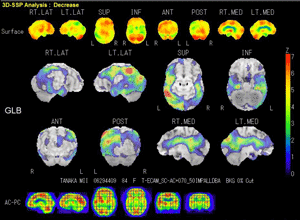

脳血流シンチグラフィ

脳の多くの病気は、血流の異常を伴っています。

脳血流シンチは脳血流のわずかな変化を見つけるための検査です。 脳梗塞・てんかん・認知症などの診断に非常に有効です。

シンチグラフィを受ける際の注意事項

- 食事・飲み物の制限等、前処置が必要な検査があります。詳細は検査予約表に記載していますので事前によく読んでご確認ください。

- 検査によっては服用中のお薬が制限されているものがあります。詳細は担当医にご確認してください。

- 妊娠中や妊娠の可能性のある方は検査予約時にお申し出ください。原則として検査は受けられません。

- 検査当日は患者さんごとに放射線医薬品を準備しています。当日のキャンセルはご遠慮ください。

放射線治療

放射線治療とは、エックス線や電子線などの放射線を用いて、がんを安全かつ効果的に治療する方法です。

放射線はがん細胞内の遺伝子にダメージを与え、がん細胞を壊し、腫瘍を縮小させます。正常細胞も同じようにダメージを受けますが、自分自身で修復することができます。

リニアック(直線加速器)という大型の機械で高エネルギーの放射線を作り、これを照射して治療します。

現在、がんに対する治療法は、手術、化学療法、放射線治療の3本柱として確立されています。その中でも放射線治療は、非侵襲的であり体への負担が少ない治療と言われています。

当院は最新の放射線治療装置の一つであるElekta社が開発した「Synergy(シナジー)with Agility」を導入しています。この装置の特徴は、放射線治療装置に標的位置確認用のX線撮影システムが搭載されており、照射する位置を確認するために、レントゲンやCTスキャンを撮影します。そして、この得られた画像と治療計画時の画像を合致させ、標的に対して正確に治療することが可能です。

この放射線治療システムを一般的にIGRT:Image-Guided Radiation Therapy(画像誘導放射線治療)と呼んでいます。このIGRTを組み合わせて、強度変調放射線治療(IMRT: Intensity Modulated Radiotherapy)や体幹部定位放射線治療(SBRT: Stereotactic Body Radiotherapy)等の高精度放射線治療の実施も可能です。

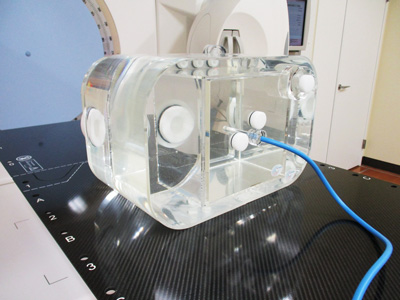

治療用計画CTは、CANON社製のAquilion LBを導入しています。この装置の特徴は、患者さんが通るガントリの口径が700㎜と大きく、大きな固定具を使用しても撮影が可能です。

人体模擬ファントムは、強度変調放射線治療など高精度放射線治療のプラン検証として使用されます。このファントムを実際の患者さんに見立てて、治療で投与する放射線量が人体内で正しいかを検証するために用います。治療計画検証は放射線に反応するフィルムや線量計を人体模擬ファントムに挿入して行います。

当院では、放射線治療品質管理の専門スタッフである医学物理士、放射線治療品質管理士、放射線治療専門技師が在籍しており、治療計画に対し正しく照射される事を確認しています。

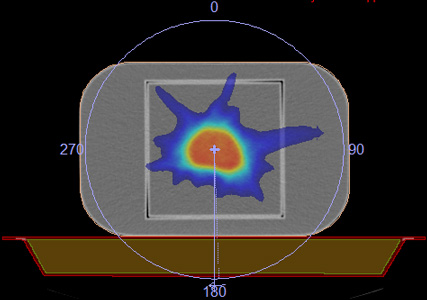

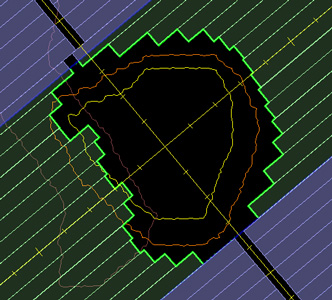

画像誘導放射線治療 (IGRT: Image Guided Radiation Therapy)とは

IGRT(画像誘導放射線治療)とは、放射線治療装置に搭載されているX線撮影機器によりレントゲンやCTスキャンを撮影し、その画像情報を用いて位置照合を行うシステムです。

IGRTを治療直前に行うことにより、身体の状態や標的位置のずれがはっきりとわかり、位置を修正することで高精度な放射線治療が可能となります。

<放射線治療直前の位置照合写真(レントゲン写真)>

上の図は位置照合用のレントゲン写真です。

治療計画の写真と治療直前に撮影した写真を重ねることにより標的位置のずれがわかります。位置修正後には、ずれがなくなり(上右図)、計画通りの治療が可能となります。

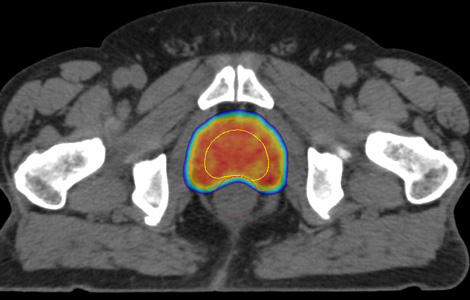

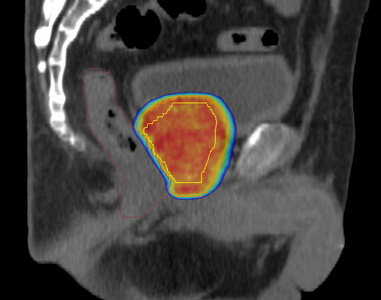

強度変調放射線治療 (IMRT: Intensity Modulated Radiotherapy)

IMRT(強度変調放射線治療)はコンピュータ制御により通常の照射よりも腫瘍に限局した照射ができる方法です。

照射する放射線の強さを変化させるために、マルチリーフコリメータを動作させながら照射し、そのため正常組織の障害を最小限に抑える事ができます。

当院では主に前立腺がんに対して、IMRTを施行します。正常組織である直腸の線量を低減しながら、ターゲットである前立腺への投与線量の増加が可能です。

体幹部定位放射線治療 (SBRT: Stereotactic Body Radiation Therapy)

患者さんの固定は、体幹部では全身の固定具を使用して体動を抑制します。

肺がん等、呼吸でターゲットが動く場合は、呼吸モニタリング装置を使用して、息止め照射を施行することもあります。その際も、IGRTを駆使して正確に放射線治療を行います。

血管内治療

血管内治療とは、血管内に医療機器(カテーテルなど)を挿入して行う治療で、血管内手術とも呼ばれています。

脚の付け根や手首、肘などの血管から目的の場所までカテーテルと呼ばれる細い管を進めていき、血管をふさいだり、あるいは広げたりして治療を行います。

当院では、撮影した画像を迅速に確認できるフラット・パネル・ディテクタを搭載した装置を使用し、血管を平面で撮影するだけでなく、さまざまな方向から立体的に観察できる撮影(3D撮影)も行っています。それらを用いて、血管内治療も行われています。

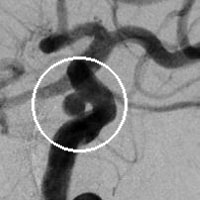

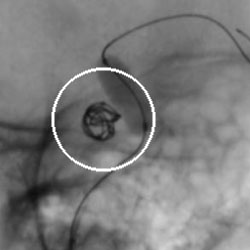

脳血管の治療

脳の血管では、くも膜下出血のほとんどの原因である脳動脈瘤に対して、コイリング術を行っています。

これは、プラチナ製のコイルで動脈瘤内を満たして血液が入る隙間をなくし、出血をするのを防ぐ治療方法です。

脳の奥深くにあり、開頭で手術をした場合では到達が非常に困難な場所の動脈瘤にも、この方法であれば血管の内側から到達できます。

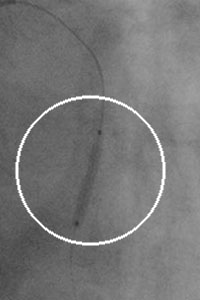

心臓の血管の治療

心臓の血管では、冠動脈(心臓の筋肉を栄養している血管)と呼ばれる血管が狭くなったり詰まってしまうと、血液の流れが悪くなり心筋梗塞になってしまいます。

そこで、先端に風船のようなものがついた管(バルーンカテーテル)を冠動脈の狭くなった部分に挿入し、風船のように膨らませることで血管を押し広げる治療(バルーン血管形成術)や、ステントと呼ばれる小さな網目状の金属の筒で血管内の狭くなった部分を広げる治療(冠動脈ステント留置術)が行われています。

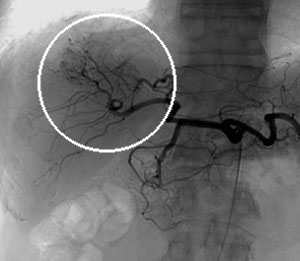

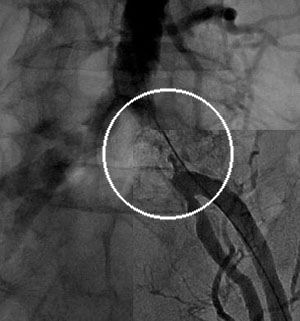

腹部の血管の治療

腹部の血管では、主に肝細胞がんに対し治療が行われます。

マイクロカテーテルという非常に細い管を用い、正常な肝臓への影響をなるべく少なくするようにして目的となるがん細胞に抗がん剤を投与します。

さらにその後、がん細胞に栄養を送っている血管を塞いでしまうことにより、がんを兵糧攻めにしてしまおうという治療(肝動脈塞栓療法)です。

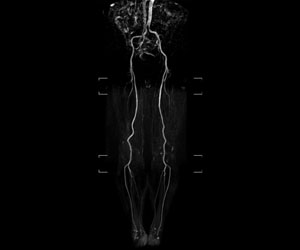

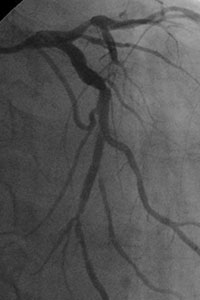

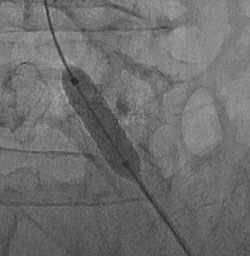

手足の血管の治療

心臓と同様に、腕や足の血管に対しても、バルーンカテーテルを用いて狭くなっている部分を押し広げる治療や、ステントを血管に置く治療が行われています。

<ステントによる足の血管の治療>

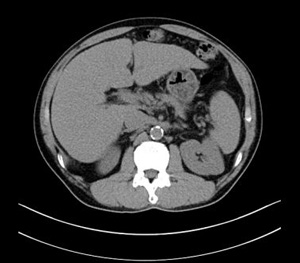

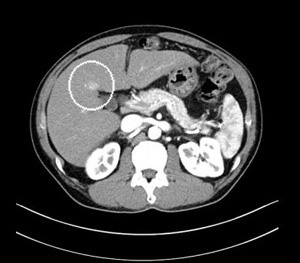

造影剤について

検査の目的により、必要に応じて造影剤というお薬を使用する場合があります。造影剤を使うと血管や病巣がよりわかりやすくなり、正確な画像診断へと繋がります。

<肺細胞がんの疑い>

造影剤使用時のご注意

- 副作用について

造影剤の投与により、副作用(アレルギー反応)が起こる場合があります。

検査中は診療放射線技師と看護師が常に観察し、重い副作用に対しても万全の体制を整えて検査を行っています。 - 検査前

検査の4時間前から食事は取らないでください。水分は30分前まで飲んでもかまいません。 - 検査後

造影剤は尿として排泄されますので、検査後は普段より多めに水分を取ってください。食事を取る場合は、検査後30分以上あけてからお願いします。

検査後に何か異常を感じた時は、遅延性の副作用の可能性がありますので、おかかりの診療科までご連絡ください。17時以降は救急外来にて対応いたします。

※妊娠中、もしくは妊娠の可能性がある方は検査前にスタッフまでお声がけください。