下肢閉塞性動脈硬化症

どんな病気ですか?

動脈は各臓器が十分に働くために、酸素や栄養を全身に運ぶ血管です。

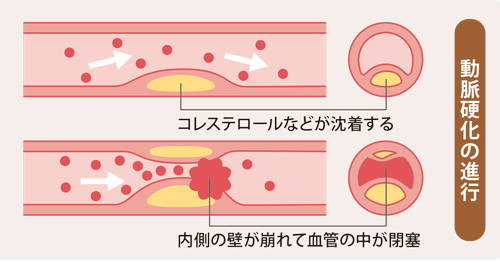

動脈は、高血圧・脂質異常症・糖尿病・喫煙・加齢などの危険因子により動脈硬化(動脈の血管が硬くなって弾力性が失われた状態)を呈します。

進行すると、動脈の柔軟性を損ない、内腔の狭小化を生じます。内腔がある程度より狭くなると、その先の各臓器への血流が低下して十分な機能を発揮できなくなります。

動脈硬化は全身の血管に生じますが、下肢では歩くときに安静時の10倍以上の血液が筋肉に必要となるため、動脈狭小化の影響を大きく受けます。そのため、腹部以下の動脈に狭窄が生じた場合は、歩行時に脚が痛むなどの症状を生じます。これを、「慢性下肢動脈閉塞(下肢閉塞性動脈硬化症)」と言います。

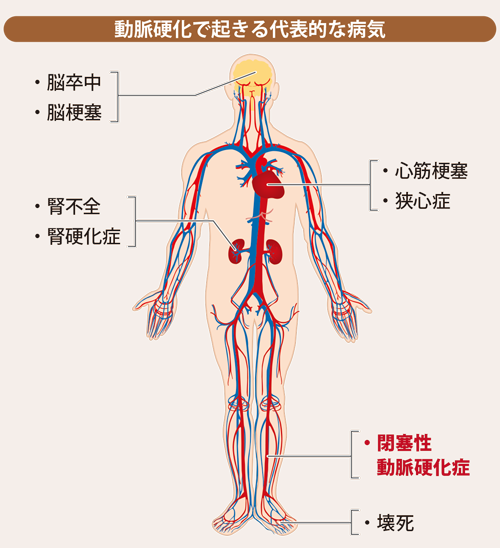

前述のとおり、動脈硬化は全身の血管に等しく生じますので、下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんに対しては、動脈硬化が原因となる心筋梗塞・狭心症や脳梗塞などについて、心臓や脳血管の検査も必要になることがあります。

どんな人がなりやすいですか?

下肢閉塞性動脈硬化症は、動脈硬化が原因で脚の血管が細くなったり、詰まったりする病気です。一般に動脈硬化を起こしやすい人がこの病気になりやすいと言えます。

動脈硬化の原因はいくつか知られていますが、なかでも、タバコ、糖尿病、透析は動脈硬化を強力に進めることが知られています。タバコを吸ったり、糖尿病や透析になってすぐに下肢閉塞性動脈硬化症になるわけではなく、長期の喫煙や糖尿病・腎臓が悪い状況が長く続くとだんだんと血管の動脈硬化が進み、何年も経ってから下肢閉塞性動脈硬化症を発症することになります。

一度動脈硬化が進んでしまうと、それを消し去ることは困難です。下肢閉塞性動脈硬化症が疑われる場合は早期発見が重要です。

どんな症状をみとめますか?

初期には自覚症状を認めませんが、進行すると徐々に症状を呈します。

初発の自覚症状は、歩くと脚(特にふくらはぎ)が痛くなって歩けなくなりますが、しばらく休憩するとまた歩けるようになる、間欠性跛行(かんけつせいはこう)です。動脈の閉塞性病変により血液供給が制限され、歩行時の下肢筋肉で需要が急増する酸素が不足するために、ふくらはぎを主とする下肢の筋肉に痛みを生じます。

間欠性跛行からさらに病変が進行すると、酸素をそれほど必要としない安静時においても血液供給が不足し、痛みを生じる状態になります。安静時痛を認める場合、ベッドなどで横になると痛みが強くなり、足を下すと改善するため、椅子に座って睡眠を取ることが多くなります。

さらに、進行すると皮膚の組織を維持したり、傷を治すための血液が足先に行き届かなくなるため、足趾(足の指)や足部(くるぶしから足の指先)を中心に皮膚が壊死してしまい、外傷時には傷が治らずに難治性の潰瘍を形成します。

血管外科 西山 綾子

院外報「済生かわぐちVol.250」(2022.10発行)掲載

下肢閉塞性動脈硬化症の検査

検査はどのようなものがありますか?

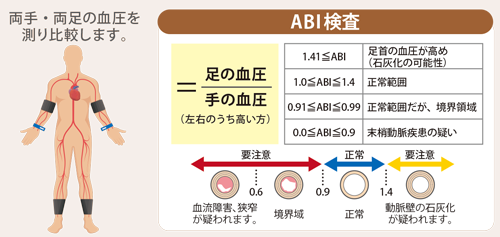

通常、血圧は腕で測定することが多いですが、足の血圧と腕の血圧を同時に測り、腕の血圧に比べて足の血圧がどの程度かを調べる検査を「ABI検査(Ankle Brachialpressure Index)」といいます。

正常は0.90以上で手の血圧よりも足の血圧が高いことが普通ですが、足の血管に石灰化というカルシウムの沈着がおこると血管が硬くなり、正確な評価が難しいこともあります。ABI検査は両腕と両足首の4か所で血圧を測るだけで、所要時間は5分程度、安全で簡単な検査です。

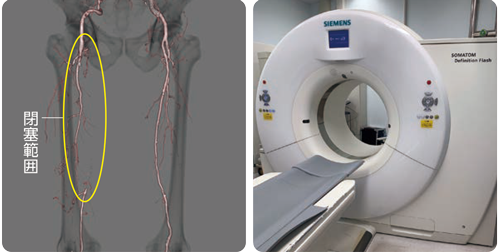

ABI検査で下肢動脈狭窄が疑われた場合は、病変の範囲や程度、血管の詳しい情報をえるために画像評価を行います。画像診断としては、超音波、CT(Computed Tomography)、MRI(Magnetic Resonance Imaging)があり、それぞれ特徴があります。

超音波検査

別名エコー検査とも言われ、音波を出す探触子(プローブ)を皮膚に当てて検査を行います。足や腕の動脈を直接観察することで、血管の狭窄・閉塞の有無や程度を詳しく調べることができます。非侵襲かつ、放射線被曝がないため、繰り返し安全に行うことができ、スクリーニングや経過観察に適しています。ただし、超音波で観察できる範囲は限られており、全体を一度に評価することは困難です。

CT検査

CTとはX線管球が身体の周りを回転して身体のあらゆる部位の輪切りの画像を作り出す診断装置です。CTは短時間で身体の広範囲の部位を撮影でき、診断や治療に必要な詳細な情報を得ることが可能です。造影剤を使用しない単純CTと、造影剤を静脈注射してから行う造影CTに分けられます。造影CTの方が血管の情報をより詳しく得られるため、閉塞性動脈硬化症の画像診断では造影CTを行う方が望ましいですが、造影剤は腎臓に負担がかかるため、腎臓の機能が悪い方では注意が必要です。

MRI検査

磁力と電磁波の力によって、人体のあらゆる部分の断面像を撮ることができる装置です。MRIはX線を使用しないので、放射線被曝の心配はありませんがCTよりも検査時間は長くかかります。また、筒型の狭い装置の中に入って撮影するため、閉所恐怖症の人には行うことができず、検査室には強い磁場が発生しているため、体内に磁場に反応する金属が埋め込まれている人には行うことができません。

超音波検査

CT検査

血管外科 西山 綾子

院外報「済生かわぐちVol.250」(2022.10発行)掲載

下肢閉塞性動脈硬化症の治療

どんな治療が行われますか?

歩行によって筋肉痛が生じる間欠性跛行の状態であれば、まずは生活習慣の改善(禁煙や生活習慣病管理の徹底)、運動療法や内服薬で一定期間経過をみて、それでも生活に著しく影響する歩行障害が改善しない場合に血行再建を行うか、運動療法を継続していくかを患者―医師間でご相談することになります。

下肢の血流障害が高度で、足の潰瘍や壊死が発生している、または足趾・足部の安静時の痛みが強い場合には血行再建での血流改善が必要になります。下肢閉塞性動脈硬化症に対する血行再建術(虚血部分に直接血流を流す方法)としては、血管内治療と外科的血行再建があります。

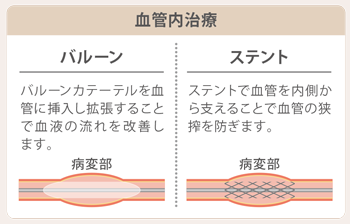

血管内治療

血管内治療とは、いわゆるカテーテル治療のことです。カテーテル治療は従来の外科治療と比べ、傷口が小さく(低侵襲)、入院期間も短期間で済むことから近年広く行われるようになりました。

カテーテル治療は、脚の付け根や手の動脈から細いワイヤーのような管を挿入し、治療すべき病変まで持って行き、それを通じて、バルーン(風船)やステント(金属の網)を通過させて病変部を拡張することで血流を改善し、治療します。治療が終われば、使用したカテーテルを抜いて、止血をして手技終了となります。治療後は抗血小板療法といって、血液をサラサラにする薬を継続的に内服する必要があり、再狭窄予防のために定期的な通院が必要になります。

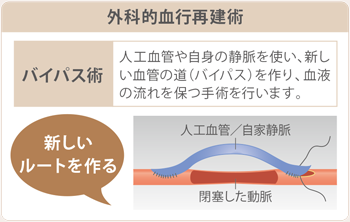

外科的血行再建術

外科的血行再建術には閉塞した動脈に迂回路を作るバイパス手術と閉塞(高度狭窄)した病変部を直接取り除く血栓内膜摘除術があります。

バイパス手術は中枢(流入動脈)と末梢(流出動脈)に吻合できる動脈が存在すれば可能で、血管内治療と異なり、閉塞した動脈病変の長さや石灰化は問題になりません。バイパスの材料としては自家静脈(患者さん自身の静脈)と人工血管があり、吻合する動脈の部位により異なる材料を選びます。鼠径部以下の動脈のバイパスでは自家静脈が長期成績は優れていますが、静脈の太さや性状によっては使用できないこともあります。

血栓内膜摘除術とは、閉塞あるいは高度狭窄した動脈を直接切開し、血流障害の原因となった病変部分を取り除く手術です。一般的に外科的血行再建術は血管内治療に比べて、長期成績が優れているというメリットはありますが、侵襲が大きく、入院期間が長いというデメリットもあります。

いずれの治療法を選択するかは患者さんの全身状態、動脈閉塞病変の部位・長さ、足病変の重症度などを考慮して選択します。

下肢閉塞性動脈硬化症が生じて、足が壊死して切断が必要になることは深刻ですが、それ以上に心筋梗塞・脳卒中で命を落とすリスクが高くなることが深刻です。動脈硬化は下肢の血管のみに生じるわけではなく、全身の血管に等しく生じます。

足の血管に生じる動脈硬化を早く見つけて、動脈硬化の生活習慣改善を行うことで、命に関わる、心筋梗塞、脳卒中の予防が可能になります。

血管外科 西山 綾子

院外報「済生かわぐちVol.250」(2022.10発行)掲載